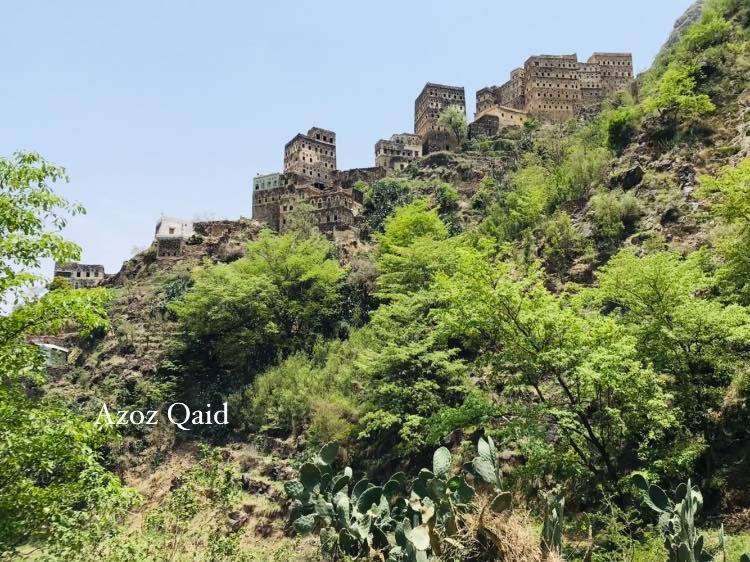

في زمنٍ تتسابق فيه الدول نحو بناء مدن ذكية، وتحقيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، من المفيد أن نعود قليلًا إلى الوراء، حيث عاش الإنسان اليمني القديم بفطرة هندسية جعلت من قرى الجبال نموذجًا متكاملًا للتخطيط المستدام.

لم تكن الاستدامة حينها مصطلحًا رنانًا يُكتب في استراتيجيات التنمية، بل كانت ضرورة فرضتها الطبيعة، واستجاب لها العقل اليمني بفطنة وحكمة. ففي مرتفعات بلاد الكلاع الحميري، وعلى امتداد السروات، ازدهرت أنماط سكنية تعكس وعيًا عميقًا بالماء، والموقع، والموارد، والخدمات.

تلك القرى اليمنية بُنيت باتزان بيئي واجتماعي، وفق معايير تُدهش اليوم مخططي المدن الحديثة، وتفتح بابًا لإعادة التفكير في التخطيط العمراني من منظورٍ محليٍ أصيل، وكان يراعي ثلاث أولويات مهمة:

أولًا: وجود الماء

لم تكن خيارات الاستيطان عبثية، بل رُسمت بحبر الماء. فعند مقارنة خريطة الهطول المطري مع خارطة الكثافة السكانية التاريخية، تتضح العلاقة الوثيقة بين المكان ومصدر الماء. الجبال لم تكن قاحلة، بل مليئة بالأودية والغيول والجداول، وكانت قرى اليمنيين تتمركز عند منابعها.

وعندما تقل الموارد المائية السطحية، ظهرت حلول عبقرية لتجميع مياه الأمطار؛ من الكُرُوف والبرك، إلى السدود وشبكات الري التقليدية كالمشارب والترع. تلك الأنظمة لم تكن مجرد بنية تحتية، بل كانت تجسيدًا لفهم متكامل للهيدرولوجيا المحلية.

ثانيًا: تخطيط يبتعد عن الخطر

كان بناء المساكن في القرى اليمنية قديما يركز على السلامة، ويبدأ ذلك باختيار المواقع المناسبة، القرى لم تتكدس في بطون الأودية، ولم تتسلق صخورًا مهددة بالانهيار، بل توزعت بحذر يراعي المخاطر المحتملة.

فكانت هناك عدة شروط قبل بناء المنزل، وهي ابتعاد عن مجاري السيول، وهناك مثل شعبي يقول “طريق السيل للسيل لو طالت سنينه”، ويقصد به عدم استخدام مجاري السيول حتى ولو توقفت لسنين، وهذا ربما يكشف حكمة بالغة الأهمية؛ حيث نعاني سنويا من السيول التي تجرف مساكن وأراضي.

بالإضافة إلى تحاشي البناء في المناطق المعرضة لانهيارات صخرية أو انشقاقات محتملة، ويتم اختيار مواقع ذات درجات حرارة مناسبة، تحتمي من الرطوبة والوباء، وأيضاً تجنّب مواضع انتشار الأرضة (النمل الأبيض)، ومواقع اقتراب الحيوانات البرية والقرود.

في مناطق مثل إب، نلاحظ كيف أن القرى اختبأت بين التلال في السهول، وتسلقت رؤوس الجبال في مناطق بَعْدان وجِبلة وحُبِيش، كلٌّ بحسب بيئته وطقسه وتضاريسه.

بالإضافة إلى ذلك كان هناك توزيع عمراني متوازن مع الموارد خلافًا للنمط المركزي الحديث، حيث تتمدد المدن على حساب الريف، جاء التوزيع السكاني اليمني متناغمًا مع تضاريس البلاد. لم تكن هناك مدينة كبيرة تحتكر كل الموارد، بل قرى موزعة على الجغرافيا، تضمن العدالة في الوصول إلى الماء، والزراعة، والخدمات.

مواد البناء نفسها كانت محلية وذات استدامة، بدءاً من أحجار بناء يتم جلبها وتكسيرها من الجبال، وأيضا المواد الأخرى كالطين والأخشاب في الوديان والجبال، فكل منزل كان امتدادًا للطبيعة، لا دخيلًا عليها.

ثالثا: البنية التحتية

البنية التحتية للمناطق السكنية القديمة كانت جزءاً من التخطيط في البناء قديما، ركزت بشكل أساسي على توفر الطريق والسوق والمسجد، حينها كان المسجد يعمل بأدوار متعددة للعبادة والتعليم بشكل أساسي.

وكانت شبكات الطرق شرايين تربط الإنسان بالمورد ولم تكن عشوائية، بل مدروسة بعناية، الطرق الداخلية مثل “المخلف” و”الممر”، كانت تصل القرى بالأراضي الزراعية والمراعي، وكان عرض هذه الطريق يكفي لمرور جملين محملين، ومسارات تراعي حماية المزروعات.

بالإضافة إلى ذلك كانت الطرق الخارجية تكتسب أهمية مثل “الطريق السلطانية”، و”السبيل”، و”المحجة” (المستخدمة للحج)، كانت تربط المناطق والمديريات، وتحظى باهتمام خاص من السلطات لتأمين السفر، وإنشاء الصبول والسماسر والكُرُوف على امتدادها.

أما الأسواق كانت نظاماً متنقلاً يربط الناس ببعضهم، ولم تكن ثابتة بل دارت مع أيام الأسبوع في مختلف التجمعات السكنية، فيما يُعرف بنظام “السوق المتنقل” وكانت تعرف باسم الأيام (سوق السبت، سوق الأحد) وهي منظومة عبقرية ضمنت لكل منطقة فرصة للتبادل التجاري دون الحاجة لمركز تجاري ثابت.

ومازالت بعض الأسواق موجودة إلى اليوم وتقام في كثير من المحافظات اليمنية، رغم التغيرات التي طرأت عليها حيث لم يبقَ من هذا النظام إلا أسماء الأسواق، ومواقع تقاطعها مع الطرق الحديثة.

أما بالنسبة للتعليم فقد كان جزء من العمران وكان المسجد أو المِعلامة، ولكل منطقة رباط علمي (مدرسة دينية) يُموَّل من أوقافها، وتُقام حلقات التعليم في المساجد، لم يكن التعليم مؤسسيًا فحسب، بل مجتمعيًا، يربط بين الدين، والحياة، والمعرفة اليومية.

والملخص هو أن القرى اليمنية القديمة، كما في بلاد الكلاع الحميري، لم تُبنَ اعتباطًا. كانت نتيجة فهم دقيق للماء، والتضاريس، والمخاطر، والفرص. وفي كل زاوية من زوايا التخطيط القديم، نجد بذورًا لمفاهيم الاستدامة الحديثة: العدالة في توزيع الموارد، الحذر البيئي، التكامل مع الطبيعة، والنقل الذكي للمعلومة والمنتج.

اليوم، لا تكمن قيمة هذه التجربة في مجرد توثيقها، بل في استلهامها فالاستدامة ليست دائمًا تكنولوجيا متقدمة، بل تبدأ من الوعي بالمكان، واحترام عناصره، وتصميمه بذكاء شعبي لا يقل نجاعة عن أعقد النماذج العلمية.

فلربما آن الأوان لأن نصغي لصوت الجبل، ونُعيد قراءة ذاكرة الطين والحجر، لا كتراثٍ يستحق الرثاء، بل كخارطة طريق لمستقبلٍ نبحث فيه عن توازن جديد، بين الإنسان والمكان.