“يا الله بمرة وبقرة ومدفن ذُرة” مثل شعبي لا يزال عالقا في الذاكرة اليمنية، يحمل في ظاهره أمنية بسيطة لرجل ريفي، وفي باطنه فلسفة استقرار واستدامة، فهذه العناصر الثلاثة لم تكن مجرد مكونات لحياة يومية، بل هي أعمدة يقوم عليها اقتصاد متكامل.

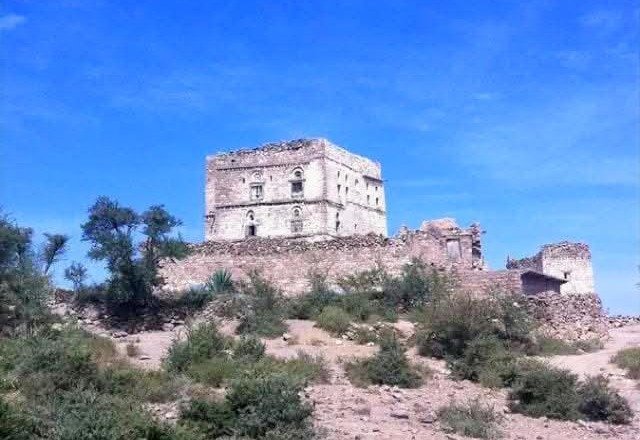

في زمنٍ باتت فيه الاستدامة هدفا إستراتيجيا تسعى إليه الحكومات والدول، هنا لابد أن نعود إلى ثقافة المساكن التي كانت راسخة قديماً ومازلت موجودة في الأرياف، وهنا نضع سؤولاً: هل الاستدامة فكرة جديدة علينا؟ أم أننا فقط نسينا كيف كان أجدادنا يعيشونها؟

البيت الريفي اليمني، بأبسط أدواته وأعمق فلسفاته، كان نموذجا مكتمل الأركان لمنظومة اقتصادية وبيئية واجتماعية تحقق الاكتفاء الذاتي، وتُدير الموارد بكفاءة مذهلة. ليس لأنه اختار “الاستدامة” كشعار، بل لأنه لم يكن يملك ترف الهدر.

وكل زاوية تؤدي وظيفة في البيوت القديمة، ومازال كثير من سكان الريف يحتفظون بنظام البيت الريفي الذي يؤدي وظائف متعددة للاستدامة، ويجمع بين مسكن الإنسان، ومأوى الأبقار والماشية والدواجن والطيور إن وجدت.

البيت الريفي.. وحدة تخطيط عمراني مصغرة

لم يكن البيت الريفي مجرد مبنى للسكن، بل كان وحدة إنتاج، إدارة، تدوير، وحفظ للموارد، تسبق مفاهيم “الاقتصاد الدائري” و”العمارة البيئية” بعقود، وربما بقرون. كل جزء من البيت ومحيطه له وظيفة محددة، تساهم في تشغيل “منظومة الاستدامة المنزلية” بطريقة بديعة.

ويكون البيت اليمني قديماً نظاما اقتصاديا يُنتج غذاءه، يخلق طاقته، ويدير نفاياته، ويعد نظاما اجتماعيا تفاعليا يُدرّب أفراده على المسؤولية، ويعزز مكانة العمل اليدوي، ويربط الجميع بالبيئة.

وهو أيضا نظام بيئي متكامل، لا يستنزف الأرض، بل يعيد إليها الحياة بما ينتجه من مخلفات صالحة للتدوير والتسميد، ويُقلل من الاعتماد على الأسواق أو شبكات الإمداد الخارجية، ويوزع مساحاته بديناميكية فعالة من أجل الإنتاج.

أولا: تخصيص الأماكن

شكلت الأماكن المخصصة في البيت الريفي هوية خاصة مطابقة للوظيفة المخصصة لها، فيتوزع البيت في مساحات مخصصة للعيش، وأخرى للحيوانات، وثالثة لتخزين الغذاء، وفي الوقت الذي يهتم اليمني في منزله بمساحة لحفظ غذائه، أيضا يحفظ الاعلاف وغذاء الحيوانات.

كما خلقت لها هوية وتسميات مختلفة وتختلف من منطقة إلى أخرى في اليمن، وهنا نورد التسميات التي تقسم المنزل الريفي بشكل يمنح مساحة للإنسان والماشية على حد سواء؛ بما يخلق بيئة إنتاج واستدامة، وتأتي كالتالي:

- أماكن الأفراد

يعد الديوان هو الأبرز في المنزل الريفي، وربما في كثير من منازل اليمنيين، ويعد المكان الخاص لاستقبال الضيوف والجلوس في أوقات الاستراحة، وقد يكون هناك ديوان خاص بالنساء وديوان خاص بالرجال، على حسب الوضع الاقتصادي للأسر.

وهناك جزء آخر من المنزل يسمى “المفرج” واسم المكان المرتفع الذي يتيح رؤية واسعة، وهذا الاسم مشتق من كلمة “يتفرج” الدارجة في اللهجة اليمنية، وتعني يتأمل أو يشاهد، وهناك اسم آخر ينتشر في صنعاء، هو “طيرمانة”.

بالإضافة إلى ذلك تخصص أماكن للنوم في المناطق الجبلية، وخاصة في إب يطلق عليها “الخلوة”، وتسمى بقية الغرف بالأماكن منسوب للجهة، فيقال “المكان الشرقي”، “المكان الغربي”، و”العدني”، والمكان المخصص للطبخ يسمى “السقيفة” وهناك مساحة أخرى ضمن المطبخ مخصصة للطبخ بالنار، بالإضافة إلى دورة المياه وتسمى “المِطهار”.

- مخازن الغذاء

ولأن اليمنيين قديماً كانوا يخزنون الغذاء لسنوات خوفاً من موجات الجفاف التي كانت تسبب مجاعة، لذا تعد مساحة تخزين الغذاء جزءاً أساسياً من المنزل، لهذا يوجد “المخزان” وهو المكان الذي يحتفظ به بمتطلبات الطعام التي يتم استهلاكها في الغذاء اليومي.

ويتم تخصيص مساحة تسمى “المدفن” لتخزين الحبوب ودفنها، عادة يكون تحت الأرض، وهي الحبوب التي تزيد عن الحاجة السنوية بعد حصاد الحبوب، في حين يخصص مكان آخر، يحتفظ فيه بالحبوب المنوعة، وهي عادة الكمية المطلوبة لاستهلاكها خلال العام الواحد، ويسمى “المكيد”.

وفي المنازل اليمنية القديمة يخصص مكان لحفظ الأطعمة أو تبريد المياه، ولها أسماء متعددة منها “الشباك” أو “المشربية”، وهي نافذة خشبية بارزة وفيها فتحات للتهوية، أو من الجص، وتكون باتجاه الرياح ولا سيما الشمال.

وهناك مساحة مخصصة للزراعة المنزلية، وتكون إما في محيط المنزل أو السطح، ويتم زراعة النباتات العطرية وتسمى “المشاقر” للزينة، والأهم من ذلك هي الزراعة الغذائية، من مثل الكبرزة، والنعنع، والبسباس، وأنواع أخرى من الخضار التي تستخدم يومياً.

- أماكن الحيوانات وغذائها

تختلف الأماكن المخصصة للحيوانات من منطقة إلى أخرى في اليمن، فإما يكون جزءًا من البيت نفسه فيخصص الدور الأرضي للحيوانات، وهذه كانت منتشرة في البيوت قديماً، أو يتم إنشاء ملحق مجاور للبيت كمأوى للماشية، وفي العادة تكون مغلقة، وهذه تنتشر في المناطق الجبلية.

ويخصص الدور السفلي من المنزل للماشية ويسمى “سَفِل”، والملحق الخارجي قد يطلق عليه ذات التسمية، وفي بعض المناطق يسمى “الديمة” وهو مكان يبنى بالحجر، وتخصص إما لحيوانات أو لحفظ المخلفات الزراعية.

وفي المناطق الصحراوية والساحلية، يتم إنشاء مكان مخصص للماشية خارج المنزل تسمى “زريبة” وتكون في العادة مفتوحة وبعيدة عن المسكن المخصص للأسرة، لأنها مناطق مفتوحة ومساحات مسطحة.

يخصص اليمنيون في الريف مكاناً صغيراً للدجاج، وهذا الشائع لدى سكان الريف، والبعض يربي الأرانب أيضا أو أنواعاً من الطيور الأخرى مثل الحمام. كما تخصص مساحة للنحل إذا توفرت لدى البعض، وتكون هذه لها عناية مختلفة وخاصة، تتوفر في منازل نادرة.

وفي الوقت الذي كان اليمني قديماً يحرص على تخصيص مكان مأوى للحيوانات الأخرى، يخصص أماكن أخرى لحفظ غذاء الحيوانات من الأعلاف المجففة، ويخصص مكان بعيد وجاف بعيدا عن أي مواد قابلة للاشتعال كاحتياطات للأمن والسلامة، وهي في العادة من مخلفات الزراعة.

ومكان تخزين الأعلاف يسمى “المتبان” حيث يُحتفظ به بالحشائش والأعلاف المجففة، وقبل ذلك يتم وضعها في “السمسرة” عندما تكون خضراء قبل التجفيف أو للاستخدام اليومي لإطعام الحيوانات، ويتم أيضاً حفظ قصب الذرة الرفيعة المجفف (العجور) بطرق مختلفة بمساحات أخرى.

ثانيا: نظام إنتاج الغذاء

يعتمد النظام الغذائي في البيت الريفي القديم، على الحبوب المختلفة التي يحصدها سنويا من مزرعته، بالإضافة إلى الألبان والحليب اليومي الطازج من الأبقار والأغنام، بالإضافة إلى السمن البلدي، وأيضاً البيض الذي يوفره الدجاج بشكل يومي.

وتبدأ الأسرة الريفية بالاهتمام بغذائها من الزراعة التي تحصد منها الحبوب والبقوليات المختلفة، بالإضافة إلا أنها توفر أيضاً غذاء للماشية، وتساعد تربية الحيوانات التي توفر هي الأخرى جزءاً من الغذاء، أو حتى توفير الجانب المادي من خلال بيع الأغنام وغيرها.

وقبل أن توجد الآلات التي تطحن الحبوب، كان الأسرة اليمنية قديما تعتمد على “المطحن” أو ما يسمى “الرحى” الحجرية التي يُطحن فيها الحبوب يدوياً، بالإضافة إلى الآلات يدوية أخرى لجرش حبوب البن، كل هذه كونت حالة استدامة معيشية للإنسان اليمني القديم.

وضمن آلية إنتاج الغذاء صنع مكونات المطبخ (السقيفة) التي تنضج الغذاء اليومي، سواء الخبز أو الوجبات اليومية الأخرى، وعمل على تصميم المطبخ لاستيعاب استغلال الوقود الذي توفره الموارد المتاحة، التي تعتمد على الطبخ بإيقاد النار بوسائل تقليدية.

ويتكون المطبخ في البيت الريفي القديم من أجزاء مخصصة للقيام بمهام مخصصة، ولها أسماء مختلفة، وهنا نورد ما يشاع تسميتها في المناطق الجبلية، وهي كالتالي:

- الصاعة: المكان الذي تُشعل فيه الوقود للطباخة، ويسمى أيضاً بالطبون.

- الصُعد: المكان الذي تُشعل فيه النار للطباخة، ويكون أصغر من الصاعة.

- المنبه: المكان الخاص لتهوية الدخان الناتج عن اشتعال الوقود للطباخة.

- المقاطير: فتحات صغيرة في السقف ينفذ منها الشمس إلى داخل المنزل وتساهم في التهوية.

أما عناصر الطاقة الأساسية فهي الحطب، بالإضافة إلى “الضُمج” و”الصند”، ويتم استخراج الحطب من الأشجار التي لا تنفع لاستخدامها كخشب للبناء، وأشهر أنواعها الطلح والقرض، ولا يمكن أن يمارس سكان الريف التحطيب الجائر، لأن العناية بالأشجار جزء من حياتهم.

أما “الضمج” فتُجفف من مخلفات الأبقار، ويُستخدم في مناطق القيعان والسهول الزراعية الكبيرة لعدم توفر أشجار الحطب، “الصند” هي أعقاب قصب الذرة الرفيعة التي يتم اقتلاعها سنويا بعد الموسم الزراعي.

ثالثا: تدوير المخلفات

تدوير المخلفات جزء أساسي في نظام البيت الريفي، إذ لا توجد قمامة لمخلفات الطعام، ويتم استخدام مخلفات الأكل للماشية، ومخلفات إعداد الطعام في المطبخ، ويتم إعطاؤها للحيوانات، فيما يسمى “الغساول”.

بالنسبة لمخلفات الحيوانات، وتسمى “المذبلة”، حيث يتم جمع مخلفات الحيوانات بعد فرز مخلفات كل نوع لوحده، ويتم جمع كل نوع في مكان مستقل بعيداً عن البيت، وهناك مزبلة للغنم، ومزبلة للبقر، والدجاج، ويتم إهمال مخلفات الحمير لسوئها.

بالإضافة إلى “الزريبة” والتي تقع في محيط البيت، تُجمع فيه المواد التي لم يُتمكن من تدويرها، وأيضا يتم استخدام مخلفات احتراق وقود الطبخ “المرمدة”، حيث يجمع الرماد الناتج عن احتراق الوقيد والحطب المستخدم في الطباخة.

وتجمع مخلفات الإنسان والحيوان لاستخدامها كسمادات عضوية، تُخلط مع تربة الأحوال الزراعية لتحسين خصوبة الأرض وزيادة إنتاجها، ويُستخدم الرماد إما كسماد يُخلط بنسب محددة، أو يُستخدم الرماد لحفظ الحبوب.

كما تُستخدم مخلفات الزراعة في صناعة الأطباق، وتُستخدم مخلفات الحيوان كالصوف والجلود في صناعة الملابس والفُرش، كما تُستخدم مخلفات الأبقار والماشية، وأيضاً التبن من مخلفات الشعير، في خلطه مع الطين كمادة مساعدة لتلييس الجدران.

رابعاً: مواد البناء المستخدمة

في العمارة اليمنية القديمة كان يتم استخدام مواد البناء بعناية بناء على التضاريس والبيئة المناسبة، وتراعي التهوية والعزل الحراري، وغالبية المواد المستخدمة كالتالي:

- الأحجار: كان يتم بناء الجدران واجهة وبطانة مع ملء المسافة بينهما بالطين؛ مما يوفر عزلاً حرارياً وتدفئة ممتازة.

- الطين: يستخدم للجدران من الداخل بما يعرف محليا “الملاج” بخلط التراب بمكونات أخرى، وفي حال انعدام الأحجار يستخدم لبناء جدران طينية، ويستخدم للسقوف.

- الجص: يستخدم الجص كطلاء أبيض للجدران وأيضاً في الزخارف والزينة ونقش العقود، ومن أبرزها القمرية.

- الأخشاب: يستخدم لبناء السقوف والأبواب والنوافذ من خشب العلب والطنب.

- التهوية: اختيار المواقع المناسبة على الأكام والتلال، وفتح النوافذ والشواقيص كان يتم بناء على معرفة الاتجاهات الأربعة، ومعرفة اتجاه هبوب الرياح والشرق والغرب.

خامساً: إدارة الموارد البشرية… بوعي جماعي

البيت كان مصنعا مصغّرا يعمل بطاقة الأسرة كلها. للزوج والزوجة أدوار تكاملية، وللأولاد دورهم في الحقول والرعي. لم يكن أحد عاطلا أو زائدا عن الحاجة. وكانت مهارات المرأة معيارا للمكانة، وقدرتها على إدارة البيت ترفع شأن الأسرة بأكملها.

الخلاصة

تحليلنا لمكونات البيت الريفي -والذي هو جزء من العمارة اليمنية القديمة- ليس حنينا رومانسيا، بل هو محاولة لإعادة اكتشاف نموذج عملي محلي للاستدامة الشاملة. نموذج يعيد التوازن بين الإنسان وبيئته، ويضع كل مورد في موضعه الصحيح، ويعيد تعريف معنى “العيش الكريم” بعيدا عن الهدر والاستهلاك المفرط.

في عالم يواجه تغيرات مناخية، ارتفاعا في كلفة المعيشة، ونقصا في الموارد، يبرز البيت الريفي كمصدر إلهام حقيقي لحلول محلية، منخفضة التكلفة، ومتكاملة وظيفيا. والدرس الأهم؛ أن الحل قد لا يأتي من أبراج المكاتب الدولية أو المجتمعات الذكية فحسب، فقد يأتي من تراب البيوت التي شيّدها أجدادنا… حجرا فوق حجر، وعقلا فوق عقل.

فهل نستعيد نموذج البيت الريفي كإرث؟ أم نُعيده كحل؟ القرار ليس في يد المعماريين وحدهم، بل في وعي مجتمع كامل يبحث عن توازنه من جديد.

* المقال حصري بمنصة ريف اليمن